Deutschland war unter den Kolonialmächten der „late comer“ des Hochimperialismus. Der Kolonialbesitz war unbedeutend und zudem nicht von langer Dauer (1884-1918). Die Debatte über die Folgen des kolonialen Denkens und dessen Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte ist dagegen von hoher Aktualität.

Was versteht man unter Kolonialgeschichte?

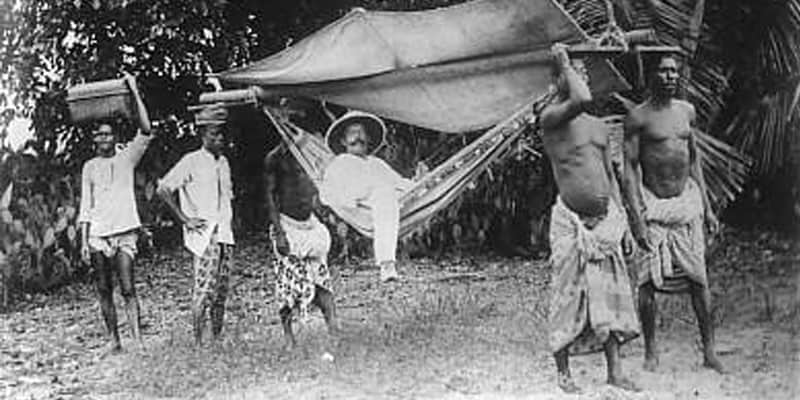

- Geschichte von Gewalt, Eroberung und Widerstand in den Kolonien.

- Geschichte der kolonialen Wahrnehmungen, Begegnungen und Austauschprozesse in der Metropole und Übersee.

- Geschichte der von der Kolonisierung intendierten und nicht-intendierten Effekte z.B. Zerstörung, Modernisierung und Nationsbildung.

- Geschichte der Erinnerung an die Kolonialzeit.

(Vgl. Speitkamp, Winfried: Deutsche Kolonialgeschichte, S.11-12.)

Geschichte betrifft uns Ausgabe 3/2023

Die Materialien dieser Ausgabe von „Geschichte betrifft uns“ präsentieren einen historischen Längsschnitt zur Entwicklung der Demokratie von der Antike bis zum deutschen Grundgesetz.

Welche Rolle spielt Kolonialismus im Geschichtsunterricht?

Das Thema wird oft eher als Randgebiet in der Geschichte des Kaiserreichs behandelt. Es gibt aber Diskussionen, ob es nicht einen Schwerpunktbereich „Kolonialismus“ im Bildungsplan Geschichte geben sollte.

Welche Tendenzen gibt es in der aktuellen Forschung zur Kolonialgeschichte?

Die Forschung hat sich bei ihrer Untersuchung der Kolonialzeit schon immer auf die Kontinuitäten der deutschen Geschichte bezogen. Es ist zwar weiterhin von Interesse, ob in den Kolonien genozidale Lösungen erprobt wurden, die dann nach 1933 in radikalerer Weise wieder aufgegriffen wurden. Der Fokus hat sich aber in Richtung der Kolonialbevölkerung verschoben, „(…) sie sollte nicht bloß als Objekt, als hilfloses Opfer deutscher Gewalt, sondern als handelndes Subjekt erscheinen“ (Speitkamp, S.11).

Dietmar Piper sieht in norddeutschen Kaufleuten die maßgeblichen Triebkräfte für die Entstehung des deutschen Kolonialreichs. Die Entstehung der „Schutzgebiete“ Deutsch-Südwestafrika und Kamerun 1884 sei auf deren politischen Druck auf Reichskanzler Otto von Bismarck zurückzuführen. Obwohl dieser zunächst der Gründung eigener Kolonien skeptisch gegenüberstand, willigte er in den militärischen Schutz und in die Verwaltung dieser privatwirtschaftlichen Unternehmungen in Afrika ein. Letztere konnten auch durch die Ausschaltung der Konkurrenz Gewinne in Afrika erzielen, für den Staat blieb der Kolonialbesitz ein Zuschussgeschäft.

Ein Debattenthema für den Geschichtsunterricht

Auch in Deutschland gibt es eine intensive Kontroverse über die Rückführung von Zeugnissen aus der Kolonialzeit. Darunter befanden sich Stand 2023 auch ca. 17.000 menschliche Überreste (z.B. Schädel und Skelette).

Arbeitsaufträge

Soll Kulturgut kolonialer Herkunft zurückgegeben werden?

- Ordnen Sie die unten genannten Argumente in Pro und Contra – Restitution (Rückgabe) von kolonialen Sammlungsgütern in ihre Herkunftsländer. Gewichten Sie diese für sich anhand einer Skala von – – bis ++.

- Recherchieren Sie die Diskussion über das im Berliner Humboldt Forum ausgestellte Boot von der Insel Luf (Papua-Neuguinea).

- Führen Sie eine Plenumsdiskussion zur Fragestellung der Stunde durch.

Argumente: Pro und Contra

Wiedergutmachung belohnt die Nachfahren von Menschen, die oft selbst Unrecht begangen haben.

Oft ist die Provenienz (d.h. die Herkunft) der Sammlungsgüter unklar.

Ohne die Aufbewahrung der Kulturgüter und Alltagszeugnisse in den Museen, wären diese längst vernichtet und der Forschung und Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.

Reparationen begünstigen ungerechterweise die Sieger im „Erinnerungswettkampf“. In der Menschheitsgeschichte gab es aber schon sehr viel undokumentiertes Unrecht.

Afrikanische Länder können aus Mangel an Exponaten oft keine Ausstellungen zu ihrer eigenen Geschichte und Kultur durchführen.

Originale Zeugnisse können in ihren Heimatländern, die teils fragile Staaten sind, die kulturelle und nationale Identität stärken.

Museen könnten mit originalen Fundstücken bessere Aufklärungsarbeit für die Epoche des Kolonialismus leisten und somit zu einem vertieften Verständnis für historisch bedingte aktuelle Machtstrukturen in der Globalisierung beitragen.

Die UN-Resolution 3187 von 1973 gilt als politischer Grundsatzbeschluss und Legitimation für die Rückforderung von Kulturgütern.

Die Rückgabe der Kulturgüter ist ein wichtiges Zeichen zur Anerkennung des Unrechts, das zu kolonialer Zeit geschehen ist.

Die bloße Rückgabe der „Raub-Kunst“ bedeutet nicht, dass eine echte Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit stattgefunden hätte.

Aktuelle Literaturtipps von unserem Autor:

Aly, Götz: Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten, Frankfurt a.M. 2021.

Gründer, Horst; Hiery, Hermann (Hg.): Die Deutschen und ihre Kolonien, 3.Aufl. Berlin 2022.

Pieper, Dietmar: Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche. Wie hanseatische Kaufleute Deutschland zur Kolonial-Herrschaft trieben. Piper Verlag, München 2023, 352 Seiten, 24 Euro.

Speitkamp, Winfried: Deutsche Kolonialgeschichte, Stuttgart 2021.

Viele Grüße

Deine Lehrerinsel-Redaktion

Ausgaben passend zum Thema

- New Zealand (Englisch betrifft uns)

- Eine kleine Weltgeschichte der Sklaverei (Geschichte betrifft uns)

- India – Tradition and Change (Englisch betrifft uns)

Beiträge passend zum Thema

- Warum ist Englisch eine Weltsprache?

- Die USA im 19. Jahrhundert – eine Weltmacht geprägt von ihrer Geschichte?

Weiterführende Links

Lehrerinsel-Autorin

… ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Englisch und Wirtschaft in Baden-Württemberg.

Lehrerinsel-Autor

… ist Gymnasiallehrer für die Fächer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Latein, Psychologie und Wirtschaft in Baden-Württemberg.